膜片鉗技術的發展歷程

1963年,霍奇金和赫胥黎發現了電壓鉗技術,并獲得了諾貝爾生理或醫學獎。

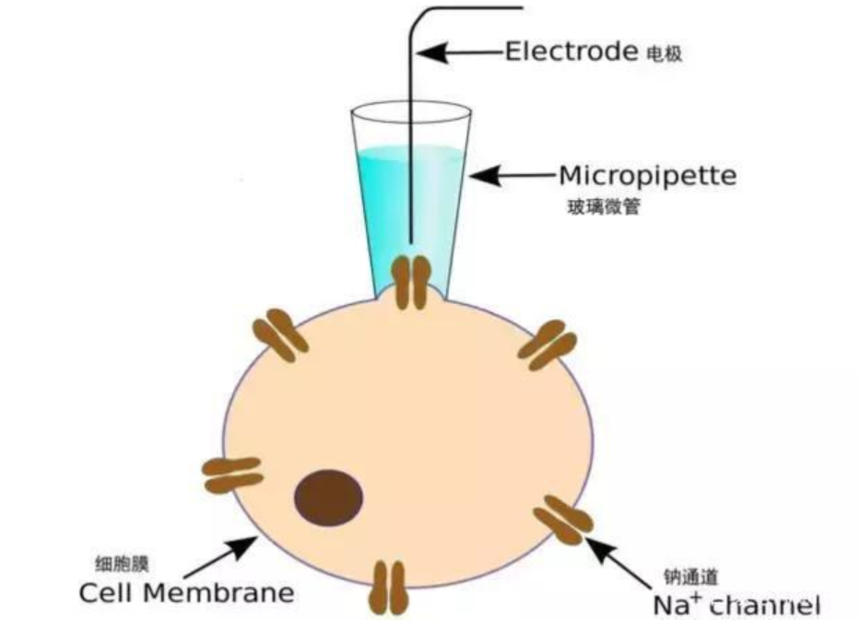

1976年,德國馬克斯普朗克生物物理化學研究所Erwin Neher和Bert Sakmann首次在青蛙肌細胞上用雙電極鉗制膜電位的同時,記錄到Ach激活的單通道離子電流,從而產生了膜片鉗技術。

1980年,美國耶魯大學醫學院F. J. Sigworth等在記錄電極內施加5-50 cm H2O的負壓吸引,得到10-100GΩ的高阻封接(Giga-seal),大大降低了記錄時的噪聲,實現了單根電極既鉗制膜片電位又記錄單通道電流的突破。

1981年,德國馬克斯普朗克生物物理化學研究所Owen Hamill和Erwin Neher等對膜片鉗技術進行了改進,引進了膜片游離技術和全細胞記錄技術,從而使該技術更趨完善,具有1 pA的電流靈敏度、1 μm的空間分辨率和10 μs的時間分辨率。

1983年10月,《Single-Channel Recording》一書問世,奠定了膜片鉗技術的里程碑。

1985年,德國薩爾大學生理研究所M. Kameyama等人發明了可直接觀察電流曲線的改變,用于觀察各種因素對電流的影響,以確定某種未知因素對膜通道電流影響的膜片鉗技術模式,進一步擴展技術應用領域。

1987年,中國華中科技大學李之望教授,敏銳地覺察到了膜片鉗技術的廣闊前景,提出自行研制相關儀器。

1989年,中國華中科技大學康華光教授帶領的研究小組,研制出了中國首臺膜片鉗放大器;又過了1年,中國的學者們用這臺儀器,第一次記錄到了神經細胞的單通道電流,為中國生理學科的崛起和人才的建設,奠定了堅實的基礎。

1991年,德國馬克斯普朗克生物物理化學研究所Erwin Neher和Bert Sakmann也因其杰出的工作和突出貢獻,榮獲諾貝爾醫學和生理學獎。

2004年,英國輝瑞全球研發部Claire Wood等人將自動化技術與膜片鉗技術結合,開發了全自動膜片鉗技術。解決了傳統膜片鉗技術每次只能記錄一個細胞(或一對細胞)、耗時耗力、在藥物開發初期和中期進行大量化合物的篩選、需要記錄大量細胞的基礎實驗結果等問題,使得